痔核手術

hemorrhoid

痔核手術を受けられる患者様へ

痔の治療法は原因や病状によって異なります。多くの方は、生活習慣の改善や薬物療法で症状が軽快しますが、薬物療法で症状が軽快しない場合や出血や疼痛が強い場合は手術が必要となります。

病気についての説明

痔とは?

一般に肛門周囲の病気を総称して「痔」と呼びます。基本的には良性の病気ですが、治療が難渋して長期間症状が続いたり、他の病気(直腸癌など)が潜んでいる場合があります。痔は大きく分けて、「痔核(内痔核・外痔核)」、「裂肛(切れ痔)」、「痔瘻(あな痔)」の3つがあります。それぞれの病態について説明いたします。

痔核(内痔核・外痔核)

肛門にしこりができる病気です。肛門周辺の血行障害が原因といわれ、立ちっぱなしや座りっぱなしの生活などが原因とされています。

肛門の内側にできる内痔核と外側にできる外痔核があります。それぞれ症状に特徴があります。

| 内痔核 | 出血(++) 疼痛(±) 大きくなると痛みがでます。 |

|---|---|

| 外痔核 | 出血(±) 疼痛(+) |

内痔核が大きくなって、排便時などに肛門の外に飛び出してくることがあります。

これを「脱肛」とよびます。

裂肛(切れ痔)

硬い便や頻回の下痢で肛門が裂けてしまう病気です。初期症状はトイレットペーパーに血液が付く程度ですが、慢性化すると肛門が狭くなり、排便後の痛みが持続するようになります。

痔瘻(あな痔)

肛門の内側と皮膚が繋がって、膿(うみ)が流れるトンネル(管)ができる病気です。基本的に自然に治ることや薬物によって治ることはなく、トンネルが複雑化することや癌化することもあるため早期の手術が必要です。

手術法についての説明

当院では主に痔核(内痔核・外痔核)の日帰り手術を行っています

手術が必要な痔核とは?

多くの患者様は、生活習慣の改善や薬物療法で症状は軽快します。しかしながら、薬を2ヶ月以上使用しても症状が良くならない場合や、薬を中止することで症状が悪化する場合は手術が必要です。また疼痛や出血が続く場合は早期に手術をお勧めします。

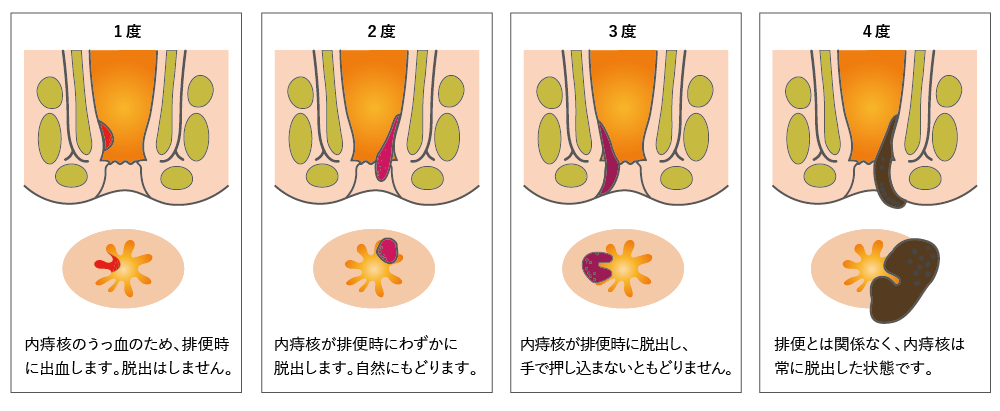

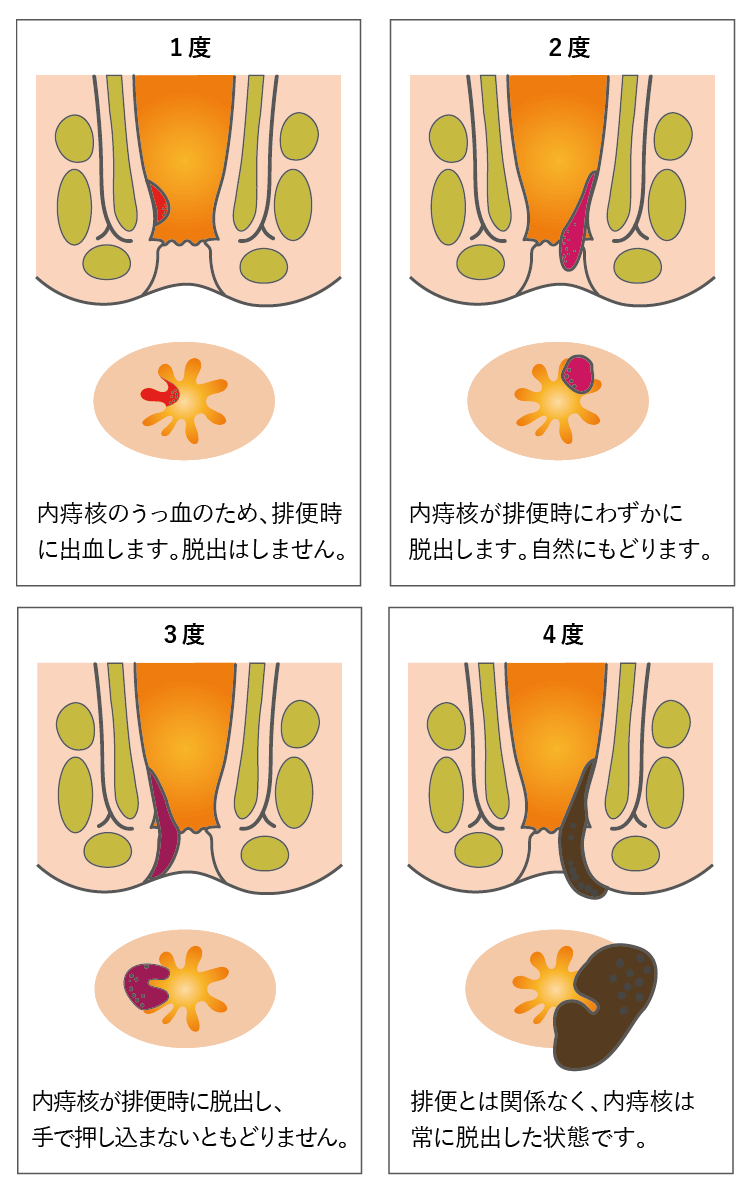

=参考 内痔核の重症度分類=

2度までの場合、生活習慣の改善や薬物療法で軽快するケースが多いです。

3度以上の場合は、薬物療法で一時的に症状は改善しますが、手術となるケースが多いです。

手術の方法について

麻酔はできるかぎり痛みを少なくするために、静脈麻酔と局所麻酔を併用します。手術は『痔核結紮切除術』という方法です。肛門の縁から痔核部分を切除する術式で、あらゆる痔核に対応できる根治性が高い術式です。

合併症について

□ 術後出血

痔核手術の最大の合併症は術後出血です。肛門周囲は血管が多いため、手術で縫い合せた部分が裂けて出血することがあります。手術後すぐに起こる場合と、退院後数日してから無理な排便や体に力が入った時に起こる場合があります。少量の出血でしたら安静にて止血しますが、多量に出血する場合は、出血を止めるための再手術が必要です。

□ 術後疼痛・腫脹

手術後は排便時や座った時に痛みがあります。また肛門が手術前と同じくらい腫れることがあります。通常、痛みは約2週間、腫れは3~4週間くらいで軽快します。

□ 創部違和感(スキンタグなど)

術後しばらくの期間、肛門に違和感が生じる場合がありますが、日常生活に支障はありません。

術後経過についての説明

日帰り手術の場合

術中・術後経過が順調な場合、術後30分で離床ができます。術後2時間経過し、創部より出血がなければ退院が可能となります。退院後より日常の動きに制限はありませんが、気分不快や肛門の痛みが生じたときは休憩を取るようにしてください。術後の診察は、おおよそ2日後と10~14日後の2回になります。

1泊入院の場合

術中・術後経過が順調な場合、術後30分で離床ができます。手術当日の夕食は通常食となります。翌朝、創部より出血がなければ退院が可能となります。退院後より日常の動きに制限はありませんが、気分不快や肛門の痛みが生じたときは休憩を取るようにしてください。術後の診察は、おおよそ7日後と10日後の2回になります。